美鈴サンタ2018'東京

美鈴サンタ東京スタッフレポート

訪問先

2018年12月22日(土)

1) 広尾フレンズ 10:00〜

訪問者:吉田、間中、奈良崎

2) 愛児の家 14:00〜

訪問者:若鍋、大森、村中

2018年12月24日(月)

3)東京育成園 9:00〜

【東京・広尾フレンズ】

施設名:広尾フレンズ

社会福祉法人 福田会

児童養護施設

住所:東京都渋谷区広尾4-4-12

福田会(ふくでんかい)は、1876年(明治9)に「福田会」として創設され、1879年(明治12)に「福田会育児院」として始まり、2013年(平成25)に「福田会東京本院」より「広尾フレンズ」に改称され現在に至っています。

福田会(ふくでんかい)は、1876年(明治9)に「福田会」として創設され、1879年(明治12)に「福田会育児院」として始まり、2013年(平成25)に「福田会東京本院」より「広尾フレンズ」に改称され現在に至っています。六本木ヒルズや広尾ガーデンを見上げる大都会の真ん中に位置する福田会。その大都会のイメージを払拭するような福田会の裏庭は、子ども達が自然と触れ合い遊びまわれる緑豊かな木々に囲まれ、四季折々の花々、そして季節により色々な虫達が顔を出し、木々の精霊たちと共に子どもたちを一年中見守り続けてくれているかのようなとっても素敵な環境下です。

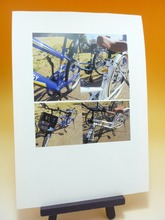

その豊かな自然に囲まれた裏庭に、大人が空高く跳びあがってもとても手が届きそうもない程の巨大なクリスマスツリーがキラキラと光を放ちながら飾られてました。その隣にはアスファルトで埋め尽くされたグラウンドではなく、自然と一体した砂や土の広場があり、そこには以前美鈴サンタでお贈りさせていただいたバスケットゴールやサッカーゴールがその存在感を放っていました。そんな素敵な裏庭を眺めながらインターホーンを押しました。

年末の多忙な時期にも関わらず、副施設長高橋様が素敵な笑顔で快くお出迎えいただき、お話しを伺うことができました。まず話題に上がったのは、施設で働かれている職員さんに関して専門的な知識や内面的な意識の向上を推し進められているとのことでした。

年末の多忙な時期にも関わらず、副施設長高橋様が素敵な笑顔で快くお出迎えいただき、お話しを伺うことができました。まず話題に上がったのは、施設で働かれている職員さんに関して専門的な知識や内面的な意識の向上を推し進められているとのことでした。現在男性職員の方が殆どいらっしゃらないという深刻な問題があり、女性だけになると子どもたちにとっても決して良い環境ではないということでした。

経験を積み上げてこられた期待の持てる男性職員の方でも、自身の生活や経済的な理由で自ら答えを出さざるを得ない状況で退職されていく方が多く、決して理解できないことではないとおっしゃっておりました。現在もその人手不足を補うためにパートやアルバイトの方々を十数名雇用されながらご指導にあたっているそうです。

また職員さんに必須な専門性や意識改革を推し進め改善していくプロセスにおいても、職員さんたちが気軽に相談できる環境を整え、それぞれの専門家の窓口を職場内に設置しフォロー体制も備えているそうです。

一方、子どもたちについて伺ったお話しの中で、サッカーや野球、バスケやドッジボールなど球技を通じ、子供たちのコミュニケーション力や物事に対するルールの在り方など、子どもたち同士スポーツを通じながら互いに学び合い成長しているとおっしゃっておりました。

一方、子どもたちについて伺ったお話しの中で、サッカーや野球、バスケやドッジボールなど球技を通じ、子供たちのコミュニケーション力や物事に対するルールの在り方など、子どもたち同士スポーツを通じながら互いに学び合い成長しているとおっしゃっておりました。2018年7月28日〜29日、ワルシャワ「レギアスタジアム」で開催された「第6回児童養護施設の子どもたちのためのサッカーワールドカップ」へ福田会を含む養護施設の子どもたちが出場され、結果は3勝3敗で予選を突破することはできなかったそうです。

ですが、決勝リーグ進出とはなりませんでしたが、昨年のチームより飛躍的に実力が上がっているそうで、他国の子どもたちとも積極的にコミュニケーションを取っている場面がとても印象的だったそうです。

こうした観点からも、以前美鈴サンタで購入されたバスケットゴールやサッカーゴール等の団体でプレイする球技の遊具には学ばされることも多く、改めてその効果に感心を示され感謝されておりました。

次に今回はじめて高橋副施設長自ら子どもたちのお部屋へとご案内いただき、その暮らしを実際に垣間見ることができました。定員40名+6名で6ユニット+2グループホームを構成、ユニットでは1ユニット5〜6名の子どもたちが分かれて生活しています。

次に今回はじめて高橋副施設長自ら子どもたちのお部屋へとご案内いただき、その暮らしを実際に垣間見ることができました。定員40名+6名で6ユニット+2グループホームを構成、ユニットでは1ユニット5〜6名の子どもたちが分かれて生活しています。

まず印象的だったのは部屋がとても明るいということです。広々としたワンフロアーの部屋には光沢のある木目調のフローリングと真っ白に染められた壁、そしてその純白の壁には今か今かとサンタクロースを待ち望んだクリスマスのお飾りが準備されており、その純粋無垢な子どもたちの想いが込められたお部屋は私たちを温かく迎え入れてくれました。

玄関を入ると右側の壁には各部屋に入るドアが7ヵ所あり、その中のひとつは空室でした。この部屋は緊急時に必要な部屋としてあえて空室にしています、ということでした。

ここで生活する子どもたち以外にも、同じ境遇にある子どもたちのことを日々考えられており、「いつ何時でも受け入れられるように空けています」と、鍛錬されたプロフェッショナルなお考えを持たれながら子どもたちに寄り添われておりました。

ここで生活する子どもたち以外にも、同じ境遇にある子どもたちのことを日々考えられており、「いつ何時でも受け入れられるように空けています」と、鍛錬されたプロフェッショナルなお考えを持たれながら子どもたちに寄り添われておりました。さらに奥へと進むと部屋の中にキッチンが設置されており、専門の方がこの部屋に来て調理をしてくれるそうです。大食堂ではなく子どもたちが暮らす部屋であたたかい食事がいただけるとても家庭的な設計がされていました。

また部屋の中央には、僕たちが案内されたお部屋と別のもう一部屋を同時に目視できる先生方の事務的な部屋が存在しており、その部屋は透明なガラス一枚で子どもたちの部屋を目視できるようになっており、まるでナースステーションのように子どもたちに寄り添われた安心して暮らせる設計です。

今回の美鈴サンタでは、施設内に天井まで高く施工された本棚に入れる本を購入したいとおっしゃっておりました。子供たちからのニーズもあるそうで、文学や教育にこだわらないあらゆるジャンルの本を子どもたちのために購入される予定だそうです。

またこの他の購入予定は具体的に決まっていないそうですが、美鈴サンタさんのお金は本当に必要なものが購入できるので本当に助かっておりますと感謝されておりました。

実際にはこれまでも数多くの企業や団体が寄付されに来られたのですが、その殆どが営利や名誉ばかりが目的だったそうです。

ところが、美鈴さんや皆様は本当にどうしてそんなことができるのですか?と、美鈴さんや美鈴サンタの活動に共感し、無条件の愛で寄付をされる全国の皆さまの高い志の趣旨に、昨年同様絶句されておりました。「信じられない…本当に凄いですね…」と。美鈴サンタの継続的な活動をより一層ご理解くださり、今回も喜びや感謝のお言葉を沢山頂戴しました。

今年は全国からこれまで以上皆様から寄せられた多くのメッセージとお預かりした大きな大きな愛を携えて広尾フレンズを訪問する機会を与えてくださったお陰で、子どもたちや、正面から子どもたちと向き合ってくださっている職員の方々に寄り添うことができました。

皆さまの海よりも深い愛に心から感謝を申し上げます。

最後になりますが、快く笑顔でお迎えくださいました広尾フレンズの皆様、副施設長高橋様、そして寄付をしてくださった全国の皆さま、本当にありがとうございました。

感謝 合掌

間中慎也 記

【東京・愛児の家】

施設名:愛児の家

社会福祉法人

児童養護施設

住所: 東京都中野区鷺宮3-2-13

愛児の家は、70年以上前に戦災孤児の救護から始まった児童養護施設です。美鈴サンタも毎年心良く受けて頂いています。

愛児の家は、70年以上前に戦災孤児の救護から始まった児童養護施設です。美鈴サンタも毎年心良く受けて頂いています。駅から歩いてすぐで、商店街も近い好立地な場所に、暖かみのある光を灯す大きなクリスマスツリーが毎年飾られます。そこが愛児の家です。

チャイムを押すと、優しいお姉さんのような職員さんが、ドアを開けてくれました。

そして、石綿園長に出迎えて頂いた瞬間、まるで、仲の良い友人の家に遊びに来た時のような安心感を感じました。

愛児の家は、終戦直後、上野の地下道などに身を寄せあっていた多くの戦災孤児を家に招き入れたのが始まりで、その石末を作ったのが、初代園長の石綿さたよママでした。ママは日本庭園のような自宅のお屋敷に孤児達を招き入れ、母のように子ども達の世話を始めたのです。

愛児の家は、終戦直後、上野の地下道などに身を寄せあっていた多くの戦災孤児を家に招き入れたのが始まりで、その石末を作ったのが、初代園長の石綿さたよママでした。ママは日本庭園のような自宅のお屋敷に孤児達を招き入れ、母のように子ども達の世話を始めたのです。元々ママは、山形のとある藩で老中をしていた祖父に育てられた方で、本物の「武士の娘の娘」でした。ママは、古き良き日本の躾が身に付いており、子ども達のことも"さん"付けで呼び、決して呼び捨てにはしませんでした。言葉遣いでも「来て」ではなく「いらっしゃい」など、美しく尊厳のある日本語で子ども達を育てました。

美鈴先生も、美しい言葉を使いましょうと教えてくださいますが、まさしく、神や人を敬う日本文化の現れであり、昔の日本人は、ママのように言霊を大事にしていたことがわかり、改めて美鈴先生のおっしゃっていることの大切さを感じました。

今回、昭和39年に制作され放映された「ここに母(ママ)さんがいる」という開設当時の貴重な映像を拝見させて頂きました。その当時の子供が話す部分があるのですが、「愛児の家に来て、僕は温かい布団で寝ることができた。そして、ママが誰よりも一番早く起きて、ごはんを炊くことにびっくりした。」とありました。

今回、昭和39年に制作され放映された「ここに母(ママ)さんがいる」という開設当時の貴重な映像を拝見させて頂きました。その当時の子供が話す部分があるのですが、「愛児の家に来て、僕は温かい布団で寝ることができた。そして、ママが誰よりも一番早く起きて、ごはんを炊くことにびっくりした。」とありました。背筋がピンと伸びていて、凛々しいお顔立ちのママは、50人分の子ども達の炊事、洗濯、掃除をほとんど1人でこなしていました。ママに触れていないと眠れない小さな女の子など、子ども達の中で添い寝をし、おねしょをしてしまう子を起こしてトイレに連れていってあげる場面もありました。

そして、中学卒業とともに住み込みの職場に巣だっていく子ども達に「本当に苦しくなった時は、またここへ戻っておいで」と言って、いつまでも手を振って送り出していました。

私がここに感じる暖かさや、また来たいと思う気持ちは、ここが、施設ではなく家なのだという感覚があるからなのだと思いました。石綿園長が「ママは、施設を作ろうとしたのではなく、家に入れてやっただけなんです。」とおっしゃられていました。

愛児の家は、名前から何から全て家なのです。愛児の家では、家庭での子どもの生活を大事にした考え方があると感じました。起床時間一つ取っても、やみくもに、この時間だと決ているのではなく、8時に学校だから7時にご飯だねとか、生活に即して決めています。職員の方も3交代だと、学校から帰って来て、交代した職員の雰囲気が朝のようなテンションだと、生活リズムに温度差が出てしまうので、子どもの生活に合わせて交代するなど、子ども軸を大事に職員の皆さんで考え抜いています。

愛児の家は、名前から何から全て家なのです。愛児の家では、家庭での子どもの生活を大事にした考え方があると感じました。起床時間一つ取っても、やみくもに、この時間だと決ているのではなく、8時に学校だから7時にご飯だねとか、生活に即して決めています。職員の方も3交代だと、学校から帰って来て、交代した職員の雰囲気が朝のようなテンションだと、生活リズムに温度差が出てしまうので、子どもの生活に合わせて交代するなど、子ども軸を大事に職員の皆さんで考え抜いています。きっと、今だけでなく、子ども達の人生に対する寄り添いを大事にしているが故と感じました。職員の皆さんもお一人お一人が、私達スタッフに挨拶してくださり、兄弟姉妹が沢山いる大家族の家に遊びに来たような感じでした。

職員さん達が素晴らしいのは、トイレにも現れていて、男子トイレは男性職員さんが、女子トイレは女性職員さんが、デザインを勉強したうえで、モダンで高級ホテルのようなトイレに仕上げていらっしゃいました。建物一つとっても、随所に職員さん達の愛情を感じるのです。

何より、巣立つ子ども達の「実家」であることを大事に考えておられました。

この7〜8年の児童養護施は、欧米型の里親制度に傾き過ぎていて、少ない大人で育てることで、その大人と合わないと何回も何回も里親が代わってしまったり、本当に愛情からの躾なのに過度に虐待を疑われて里親を苦しめたりと、少人数制度であることで返っておかしなことになっているとのこと。

石綿園長は、親子の縁を繋いでおくことを大事にし、親子の学びに寄り添っています。

しかし、里親制度からはじかれて入って来た子どもは、「僕の親はどうして来ないの?」と聞くそうです。親との繋がりは子どもにとっては大事なのです。

里親になりたい人の中にもいろいろな方がいますし、里親に出された子どもの半分が戻ってきたり、虐待にあったりしている現状があるとのこと。欧米では、15〜16回も里親が代わる子どもがいるようで、日本のような大社の施設が無い国では、フォローがされず、里親制度で育てられた子どもの犯罪率が高いそうです。

愛児の家は、児童福祉制度が始まるずっと前から、70年以上かけて家庭を大事にして考え抜きながらやってきました。

児童福祉は少人数制度一方に偏らず、昔ながらの日本の形を思い出して、いろいろな型を認めて欲しいと強く思いました。

三つ子の魂百までと昔から言いますが、愛児の家では、子どものうちから愛情を込めた躾を授けることを大切にしています。小学生の部屋にも一台ずつテレビがあるのですが、誰も夜遅くに見たりはしないそうです。愛児の家では、職員さんが話あって、この家の仕来たりを決めており、決して施設の方針を決めているのではありませんでした。

建物も昔のお屋敷の土間や渡り廊下の間取りがわかったり、庭には池と築山が残っていたり、日本文化の味わいがあるのです。でも、建て替え費用は、味わいのない基準通りに建てないと出してもらえないそうです。

美鈴先生が、日々感謝をもって、自立と自律で生きることが幸せに繋がると教えてくださっていますが、愛児の家では、職員の皆さんが一丸となって、子ども達に寄り添っていて、それが将来の自立と自律に繋がるのだと思いました。

訪問当日も卒園生二人が訪れていたり、卒園生達が立派になって様々な恩返しをされていました。まさに、高い波長のご縁でいっぱいでした。

石綿園長が「今日その子の"初めて"を知ることができるのは、その子のそばに居られた人だけなんです。」「子育ては大変だというマイナスではなく、毎日毎日起こるエピソードが楽しめる面白いことなんです。」と笑顔でおっしゃっていました。

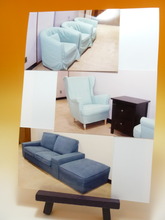

今回の美鈴サンタでは、ソファーを購入されていました。これから椅子も届くそうですが、なんと、園長は、美鈴サンタの寄付をしてくださった皆さまに見ていただかねばと、職員さんをつれて、ワンボックスカーで立川のお店まで行き、ソファーを積んで帰ろうとしたと?!。バラしたりしもしたけれど、結局大きくて入らなかったとのことで、お気持ちがありがたいですね。

今回の美鈴サンタでは、ソファーを購入されていました。これから椅子も届くそうですが、なんと、園長は、美鈴サンタの寄付をしてくださった皆さまに見ていただかねばと、職員さんをつれて、ワンボックスカーで立川のお店まで行き、ソファーを積んで帰ろうとしたと?!。バラしたりしもしたけれど、結局大きくて入らなかったとのことで、お気持ちがありがたいですね。既に届いていたソファーには、5人の小学生が座って遊んでいてくれて、お行儀よく「ありがとうございました。」とおっしゃて頂きました。

今年も、美鈴サンタで全国の皆さまからの、たくさんの愛念を届けることができました。毎年快く受け入れてくださる愛児の家の皆さま、ご寄付をしてくださった全国の皆さま、本当にありがとうございました。

そして、このような暖かい愛念でいっぱいの経験をさせていただきましたことを、関わってくださった全ての皆さまに心から感謝申し上げます。

若鍋 記

【東京・東京育成園】

施設名:東京育成園

児童養護施設

住所:東京都世田谷区上馬4-12-3

平成最後のクリスマスイブ、12月24日に児童養護施設「東京育成園」に訪問させていただきました。

平成最後のクリスマスイブ、12月24日に児童養護施設「東京育成園」に訪問させていただきました。今回も「いつもありがとうございます」と、とてもあたたかい笑顔で迎えてくださり、外の風の冷たさで縮んだ身体と心に、パッと明かりが灯されたような気がしました。不安でいっぱいの子ども達や親御さん達も、きっと私たちが感じたような灯火を、このエントランスをくぐる時に感じることができるのだろうなと感じました。

ロビーには、大人の身長よりも大きなクリスマスツリーが飾られていて、可愛いオーナメントと共に心が踊るような気がしました。

ロビーには、大人の身長よりも大きなクリスマスツリーが飾られていて、可愛いオーナメントと共に心が踊るような気がしました。東京育成園には、美鈴サンタとしては7回目の訪問になります。昨年の訪問から1年、今年も全国の会員様からの愛念と心の込もったメッセージをお届けできること、そしてあたたかく迎えていただきお受け取りいただけることが本当にありがたく、胸が熱くなりました。

渡辺園長直々に美鈴サンタ活動のお礼と、ご購入いただきましたプレゼントの内容をお伝えくださいました。

渡辺園長直々に美鈴サンタ活動のお礼と、ご購入いただきましたプレゼントの内容をお伝えくださいました。小舎制方式で暮らすホームごとに希望を募り、子ども達と職員さんで話し合って決め、ご購入いただいたそうです。生活に密着したそれらの品目に目を通していると、子ども達の暮らしがありありと見えてくるようで、自然と顔がほころんでしまいました。

東京育成園では、職員の専門性維持のため、8つの研究グループをつくり、3年に1度学会発表をしているそうです。子ども達の日常を大切にしながら研究を重ね、科学的なアプローチもしつつ子ども達をサポートするという姿勢を貫いていらっしゃいます。

そして、一つひとつの言葉に関してもうやむやにせず、例えば「(職員の)専門性」という言葉一つにしても、それはどういうことなのか、誰が担うのかなどをはっきりとさせることを大切にしていらっしゃいます。

また、児童養護施設に関わる措置制度での運営に関して、競争ではない原理の中で専門性をどのように高めていくか、決められた措置費の中でやりくりと工夫を重ねながら、常に子ども達へ還元させるように取り組んでいらっしゃいます。

今回も、渡辺園長からたくさんのことを学ばせていただきました。特に印象に残っているキーワードは、「養育の社会化」、「偽りの万能感」、「虐待という愛され方」というものです。

「養育の社会化」は、子どもは家庭だけではなく、家庭・地域・学校が力を合わせて育てていくもの、という考え方です。しかし、子どもを拒絶する社会、例えば近年では「うるさいから外で遊ぶな」など心ない声が上がるなど、「養育の社会化と言っても子どもが生き生きと育つことができない世の中では、矛盾を感じる。街に子どもがいなくなるとその街は死ぬ」と渡辺園長は嘆いていらっしゃいました。

「偽りの万能感」は、子育てや教育に対する問題提起です。近年は家庭や学校でも失敗させない指導が行われており、本来失敗をすることで培われるべき「挫折」、そこから知ることができる自分の「限界」を知ることができない。人は限界を知ることでそんな自分を受容し、そこから人の手を借りることやそれに関わるコミュニケーション力を身につけていくのではないか。それができない指導では、偽りの万能感しか抱けなくなってしまう、とお話しくださいました。

「虐待という愛され方」については、「愛されるということは学習であり、どのように愛されたかということがその人のパーソナリティにとても影響する。人が人に接する様子を見ていると、その人がどのように愛されて育ったかがよく分かる。

虐待を受けながら育てられた子どもは、虐待という愛され方を学習していく」、と虐待は連鎖する傾向があるという問題に絡めて、お話ししてくださいました。

現在、東京育成園に在園している子ども達は52人。毎年2月になると、自宅に帰ることができる子が決まるらしく、みんなソワソワするらしいです。普通の家庭で育った人間にはそんな岐路のない2月です。子ども達の一喜一憂を思うと、とても苦しくなりました。

現在、東京育成園に在園している子ども達は52人。毎年2月になると、自宅に帰ることができる子が決まるらしく、みんなソワソワするらしいです。普通の家庭で育った人間にはそんな岐路のない2月です。子ども達の一喜一憂を思うと、とても苦しくなりました。お話を伺った後に、渡辺園長に施設内を案内していただきました。

職員さん方に次々と笑顔で「ありがとうございます」とお声がけいただきました。

お外には風が冷たいにも関わらず元気に走り回る子ども達の姿があり、私たちに気づくと足を止めて「おはようございます!」「こんにちは!」と挨拶をしてくれました。

こちらの方が元気をいただけていると感じ、とても有難かったです。

今年も全国の皆様からいただきましたたくさんの愛が込められたメッセージを携え東京育成園を訪問させていただき、子ども達や職員さん方との交流を通して、皆様の愛念をお伝えできましたことに感謝いたします。

今年も全国の皆様からいただきましたたくさんの愛が込められたメッセージを携え東京育成園を訪問させていただき、子ども達や職員さん方との交流を通して、皆様の愛念をお伝えできましたことに感謝いたします。最後になりますが、キャンドルサービスをひかえたとてもお忙しいなか、あたたかく迎えてくださった渡辺園長と職員の方々、寄付をしてくださった全国の皆様、有難うございました。

大森美路子 記

愛児の家さんから、美鈴サンタ2018'の感謝状が届きました。(2019.2.4)

ありがとうございます。

東京育成園さんから、美鈴サンタ2018'の感謝状が届きました。(2019.2.20)

ありがとうございます。

|

前のページ 美鈴サンタ2018'札幌 |

コンテンツのトップ |

次のページ 美鈴サンタ2018'飛騨高山 |

募金係 メニュー

募金係 メニュー